MARCOS MORAU DANZA CON LA MUERTE

Este sábado ‘Afanador’, con el BNE, llega al Teatre El Liceu y simultáneamente, ‘Sonoma’ inaugura el 29Masdanza, en Las Palmas. El director de La Veronal, con agenda imposible, es incansable. A propósito de la muerte, tema recurrente, hablamos con él…

Texto_BEGOÑA DONAT Fotos_MERCHE BURGOS / ANNA FÁBREGA

Madrid, 08 de octubre de 2024

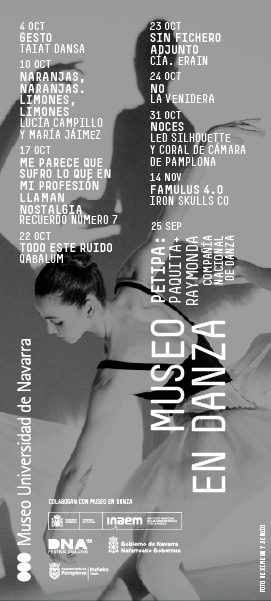

Marcos Morau, director de La Veronal, no es ajeno a un presente paradójico, donde la muerte se halla tan normalizada como incompresible y remota. Esta contradicción atraviesa sus últimas creaciones. Desde el misterio y el luto en la fotografía de Ruvén Afanador en su espectáculo Afanador (foto superior) para el Ballet Nacional de España, que se instala ahora en el Teatre El Liceu, de Barcelona, desde este sábado 12 de octubre hasta el día 17, pasando por su muy alabada Sonoma (foto inferior), gran éxito de su compañía, que el mismo día 12 dejará inaugurado el Festival 29Masdanza, en el Teatro Pérez Galdós de las Palmas de Gran Canaria, hasta su novísima creación, pendiente de estreno, Totentanz, Morgen ist die frage, que aterriza en el Festival de Otoño madrileño (09 y 10 de noviembre, Museo Reina Sofía), pasa al Festival Temporada Alta (23 y 24 de noviembre, en Girona) y está programada en el Lliure de Gràcia, también en Barcelona (del 05 al 17 de diciembre).

Pero es que el tema abraza incluso su primera incursión en el cine, creando la parte coreográfica de la película Polvo serán, que inauguró la Seminci de Valladolid, donde el director Carlos Marqués-Marcet arropa con la danza de La Veronal el viaje sin retorno a Suiza de una pareja formada por Ángela Molina y Alfredo Castro cuando a ella le diagnostican una enfermedad terminal.

Por si fuera poco, queda por conocer aún una parte importante de su prolífica producción para otras agrupaciones, destacando su sentido homenaje al compositor de cine Ennio Morricone que ha montado para el Centro Corografico Nazionale / Atterballeto, la agrupación de contemporáneo más reputada de Roma, que recalará en el Teatro de la Maestranza de Sevilla (27 de abril de 2025) y Cathedral, que hizo para Scapino Ballet Rotterdam (12 al 14 de junio, Teatros del Canal).

De estas piezas, de la danza y de la vida, pero sobre todo de la muerte, hemos hablado con él.

¿Cómo se coreografía una película sobre el suicidio asistido?

Carlos quería quitarle dramatismo al tema. El género del musical lo asociamos habitualmente a lo mainstream, a la comedia ligera, así que tuvo la intuición de contar la película con números musicales, con pasajes que rebajaran el tabú. La danza estaba ahí para diluir la fuerza, pero al mismo tiempo, como contrapunto, porque sabemos que en lo raro, en lo que no casa, se encuentran nuevas lecturas. Decía [el director escénico] Romeo Castellucci que todo está inventado y solo nos queda mezclar lo que ya existe. De ahí que todos intentemos hacer convivir cosas aparentemente incompatibles para encontrar emociones en el espectador.

¿Qué fue primero, la propuesta de Polvo serán o la instalación, vídeo y performance que ha desarrollado para Totentanz…?

Todo creador quiere hacer una Consagración de la primavera y una Carmen, propuestas que nos suenan y resultan ancestrales. Yo quería hacer mi propia versión de Totentanz. En la actualidad, la muerte está en nuestras vidas de una manera muy cercana, pero hemos dejado de prestarle atención. Los que no tienen nada, las personas que están sufriendo una guerra o que tienen una enfermedad crónica la han vencido, porque no la temen. En cambio, para alguien que tiene proyectos, una vida estable y acomodada, un porvenir, la muerte es el terror. Estamos viviendo en una sociedad donde casi no se habla de ella. De hecho, los medios de comunicación evitan referirse al suicidio. Por una confabulación social o religiosa no se nos permite expresar cómo queremos desaparecer. De forma que la totentanz, la llamada danza de la muerte, es hoy en día ver que el mundo se está muriendo mientras nosotros bailamos y no nos importa.

También están muy ligadas a la muerte las imágenes del fotógrafo colombiano Ruvén Afanador, con los toros y el flamenco…

Esa tensión que se genera entre la vida y la muerte, entre los toros, el luto, el funeral y la despedida está conectada con el enigma que es vivir. El misterio que nos genera es común. Ahí estamos todos.

¿Cómo tradujo las imágenes en blanco y negro de sus libros Mil besos (2009) y Ángel gitano (2014)?

Conocí a Afanador porque estudié fotografía y me impactó su imaginario: ese blanco y negro, esa plaza de toros, esas mujeres manchadas de maquillaje... Yo quería hacer algo a partir de su obra, porque como contemporáneo, lo que queda es subrayarla. Quise darle movimiento a su fotografía, un campo escénico. Cuando le propuse esto a Rubén Olmo [director del BNE] se emocionó, porque él está en esas fotos. De modo que hice un zoom con Afanador, que estaba en Nueva York. Al día siguiente me dijo que para él era un honor y que le gustaría muchísimo que habláramos para establecer una conversación seria. Desde ese día hasta el estreno ya no supe nada más de él. Es decir, me dio su bendición y desapareció. El día 1 de diciembre, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, apareció como bajado del cielo, como diciendo “he venido a ver el regalo que me has hecho”.

Parece que en los últimos tiempos está volcando su creatividad en odas a creadores, como es el caso de su propuesta Ennio Morricone y la música de Arvo Pärt en Cathedral para el Scapino Ballet Rotterdam…

Morricone no solo ha sido la música que escuchaba en el hogar de mis padres, sino que ha elevado lo que significa ser compositor de cine a otro nivel. Arvo, por su parte, me parece uno de los compositores sacros aún vivos. Su emotividad nos apela directamente al final del siglo XX, con la guerra de los Balcanes y la caída de las Torres Gemelas. Hay algo en su música que empasta muy bien y contrasta con toda esa catástrofe. Sigue vivo y su música continúa latiendo con fuerza en auditorios. Creo que hablar de los demás, en el fondo, lo que hace es hablar de nosotros mismos, de cómo nos atraviesan las creaciones de otros artistas, de que mi padre veía El bueno, el malo y el feo… (Sergio Leone, música de Morricone, 1966) en el salón y de cómo descubrí a Arvo Pärt accidentalmente con 17 años. Esos pequeños hallazgos a edades tempranas son joyas que te hacen querer seguir indagando y encontrando quién te gusta, quién no y por qué…

(1).gif)